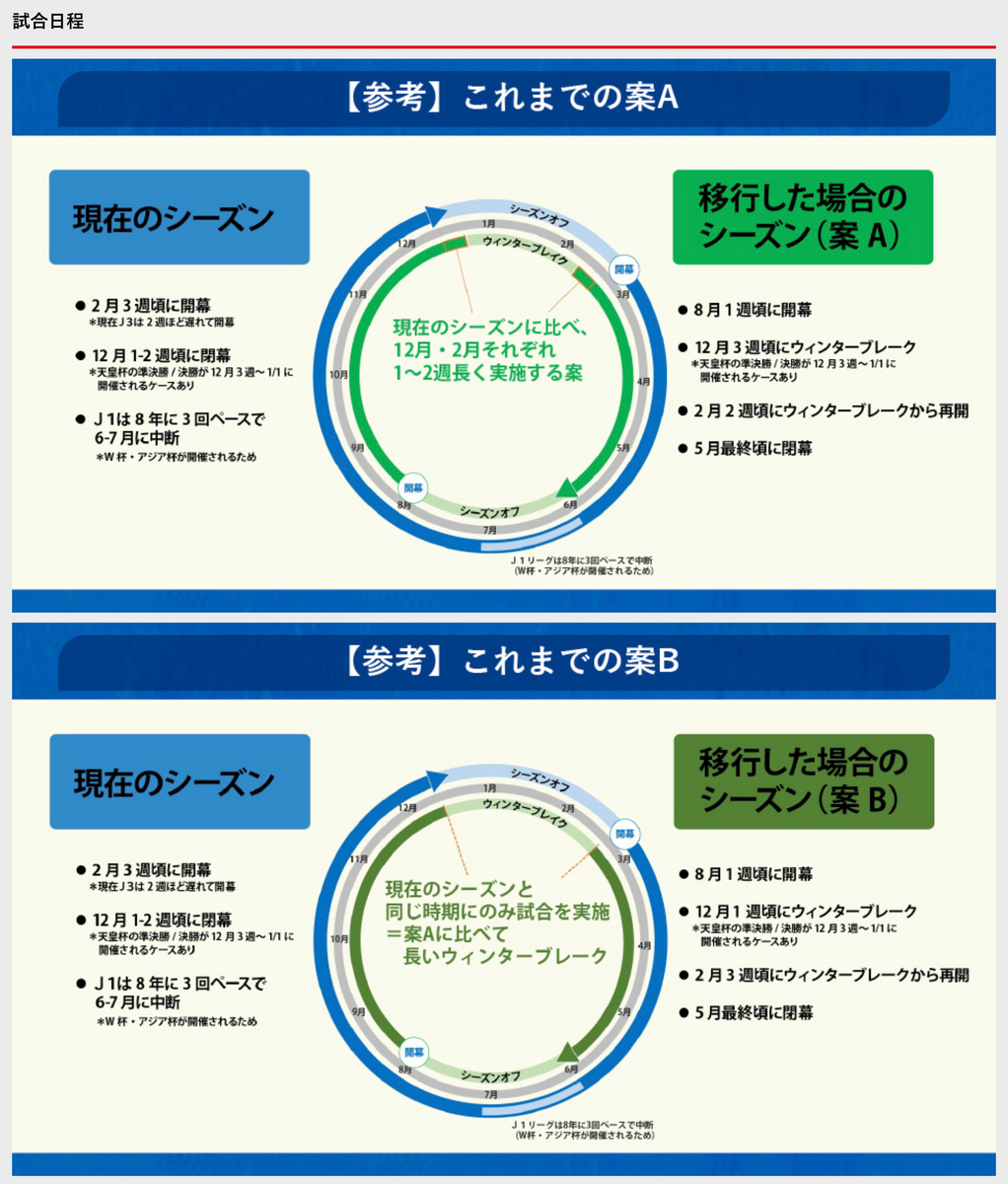

◆半年ぶりにブログに手を付けた。予定では(旧)ツイッターをブログや画像サイトの更新情報にシフトするはずだったが、スレッズはじめ後継と目された各サービスがなんとも使い勝手が悪く(慣れないこともある)結局良くも悪くも使い慣れた場所へと戻ってしまった。まぁ(旧)ツイッターでだいたいの表現と通信は済んでしまうというのも大きいが◆さて、Jリーグが2026-27シーズンから“秋春制”に移行することを正式に発表した。もっと東北・北海道のチームが抵抗するのかと思ったけどそれほどでもなく、唯一移行反対を明言していたアルビも認めざるを得なかった感じだ。議論が尽くされたとはとても思えない。サッカーというグローバルなスポーツで“世界”を見据えたとき「日程を揃える」というのは手をつける一つの要素ではあろう、という程度の認識はあった。ただ、じゃあ具体的にどんな感じに変わるんだ、となるとこれがなかなか分からない◆「シーズン移行の検討」という、タイトルからして素っ気ない特設ページがある。最近でこそ多少は充実してきたけど、それでもまだ赤字ベンチャー企業の決算報告パワポ的ワケワカ具合は拭えない。 こういうんじゃないんよウチが見たいのは。インテンシティがどうのとかでもなくて(参考にはなったけど)どんなスケジュール感で“秋春制”のシーズンが進んでいくのかが見たいんよ。じゃないと賛成とか反対とか感覚でしか語れんやん◆もう一つ、動画では水面下で検討が始まっているとされていた下部リーグのスケジュール感も見えてこないので、それについて考えるための資料もほしかった。すでにアマチュアの全国リーグであるJFLは同調する姿勢を明らかにしているが、その下部に位置する地域リーグ以下のカテゴリでも“秋春制”は可能なのかを判断したかったのである◆というわけで、

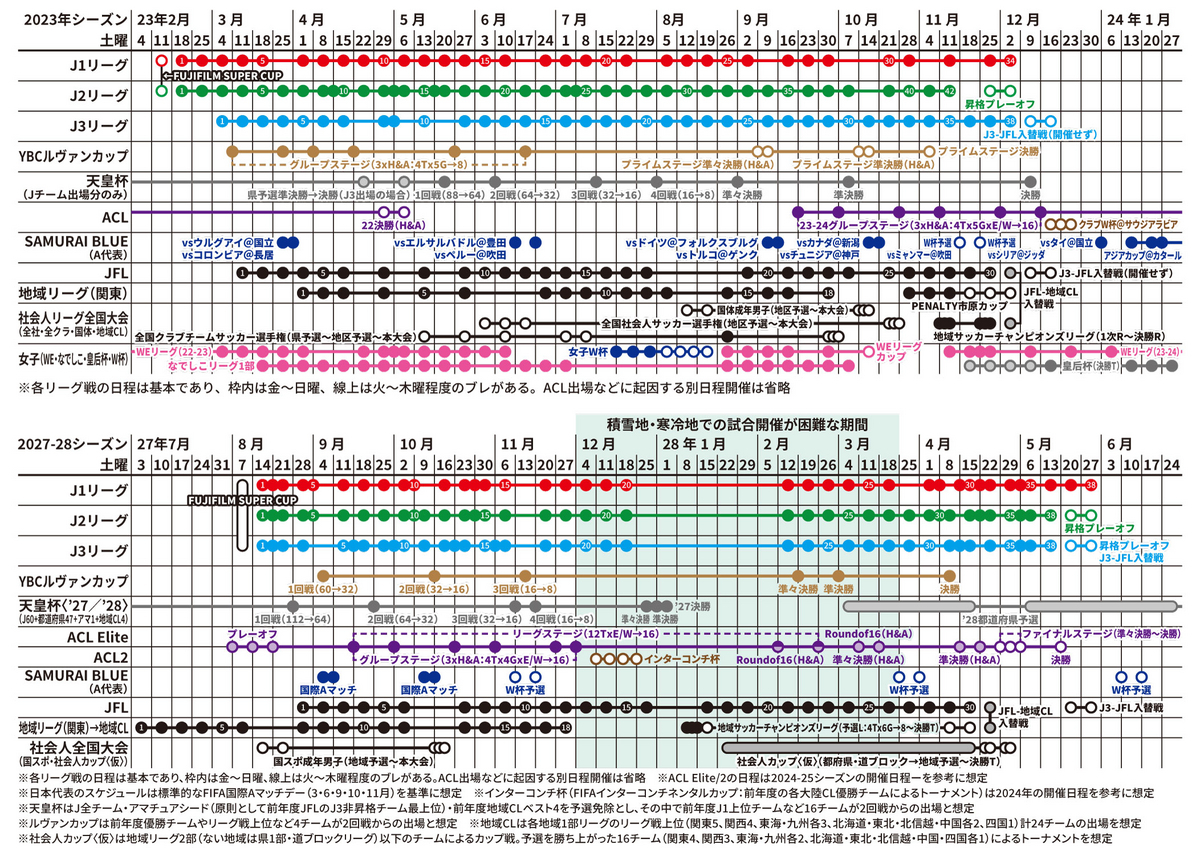

こういうんじゃないんよウチが見たいのは。インテンシティがどうのとかでもなくて(参考にはなったけど)どんなスケジュール感で“秋春制”のシーズンが進んでいくのかが見たいんよ。じゃないと賛成とか反対とか感覚でしか語れんやん◆もう一つ、動画では水面下で検討が始まっているとされていた下部リーグのスケジュール感も見えてこないので、それについて考えるための資料もほしかった。すでにアマチュアの全国リーグであるJFLは同調する姿勢を明らかにしているが、その下部に位置する地域リーグ以下のカテゴリでも“秋春制”は可能なのかを判断したかったのである◆というわけで、 上段が2023シーズンの試合日程、下段が2027-28シーズンのスケジュール感である。Jリーグ公式サイトで23シーズンの試合日程を抜き出すことから始め、JFLや地域(関東)リーグ、地域CL(地域サッカーチャンピオンズリーグ)や全社(全国社会人サッカー選手権)といったカップ戦などの日程を加えた表を作り、これをベースに27-28シーズンの各種大会の日程を想定していった。Jリーグが提示した「B'案」もチラ見しつつ結局はそれほど参考にもせず、仕事の合間にイラレと格闘すること数週間、なんとかここまででっち上げた◆なぜ移行初年度の26-27シーズンではなく27-28シーズンにしたかというと、移行期となる26年3〜5月に行う「特別大会」が“拡大版(グループリーグあり)”ルヴァンカップになる気がして、ならばルヴァンカップがシーズンの中に組み込まれる27-28シーズンの方が汎用的なスケジュール感を把握するのには適していると考えたからである◆まず世間的な関心事であろうJリーグの冬期の試合日程とミッドウィークの試合数増加についてだが、ウィンターブレイク(全く試合を行わない)を8週間、積雪地・寒冷地での試合開催が困難な期間(できる地域では行う)を16週間と想定した。23シーズンのJ3最終節(12/2)が八戸や盛岡、富山などで開催され、24シーズンのホーム開幕戦で最も遅いのが3/16or17(八戸・盛岡・秋田・山形・福島)であることを考えると前後1週ずつ短縮できるかもしれないが、汎用性を持たせるためそこまで追い込んではいない。積雪地・寒冷地のチームは17週(短縮できても15週)はホームゲームが開催できないことが分かる◆そして、23シーズンはJ2の3試合(GWは除く)のみだったミッドウィークのリーグ戦が、27-28シーズンはJ1が7試合、J2・J3が各6試合(GWは除く)設定される。意外と少ない感じもするが、ACLに出場するチーム(とその対戦相手)はもう少し増えて、表では空いているシーズン終盤のミッドウィークに試合がねじ込まれることになるだろう。早いと感じていた8月第2週の開幕も、こうやって日程を組んでみるとまぁまぁ妥当なんだなという感想に変わる◆ルヴァンカップは24シーズンの概要が発表されており、J全チームによる完全トーナメント制だが中盤にホーム&アウェイが入り、最大で10試合(前年比1試合減)となった。秋春制になったらこんなにはできない。全ラウンド1試合(最大6試合)にしてもやや強引にねじ込んだ感(それでもなお冬期にあふれてしまう)がある。ヤマザキビスケットが引き続き協賛してくれるのか心配になるレベルだ◆JFLは少し厄介で、Jリーグに合わせて移行することをすでに表明しており、Jリーグを目指すクラブチームも増えてはいるが、アマチュア登録選手の勤務や通学を考えるとミッドウィークの試合は天皇杯が精一杯だろう。さらに地域リーグとの入替戦を考慮するとあまり遅い時期まで試合を入れるのも適切ではない。そんなことを考えながら設定していったら、ウィンターブレイクは3週間に減り、積雪地・寒冷地のチームのホームゲームは前半12試合と終盤4試合に集中する形になってしまった。冬期の練習環境整備など、ある意味Jリーグ以上の支援が必要になる気がする◆さらにその下、地域リーグの日程はどうなるだろう。シーズン移行論議はまだ始まったばかりのようだが、全国リーグと異なり「冬期に全く試合ができない地域がある」ことは考慮しなければならない。該当する地域は11月末までにリーグ戦を(できれば昇降格の絡むポストシーズンも。北海道は現状を考えるとさらに1か月前倒しか)終わらせる必要があり、そこから逆算すると7月にリーグ戦開幕という“夏冬制”的な感じになる◆そしてJFLへの昇格を懸けた地域CLへとつながるのだが、これをはじめとする“社会人(地域)サッカーのカップ戦”が、実は4つ(も)ある。(1)地域CLと、その参加権を懸ける大会でもある(2)全社はマニアの間では有名だが、その他に(3)全クラ(全国クラブチームサッカー選手権)という都府県・道ブロックリーグ以下のクラブチーム(大学・高専・専門・自衛隊・自治体チームは参加不可)によるトーナメント戦(全社ばりの4日連続)があり、この予選がそこそこの数ある(23年埼玉県の場合県予選5試合(32チーム参加)→地域予選2試合)。さらに(4)国体(24年から国スポ(国民スポーツ大会)に改称)の成年男子サッカー競技も、都道府県単位の選抜編成と思いきや単独チームも多い(23年優勝は高知県=高知ユナイテッド)。通常は地域予選が8月中旬にあり(北海道は予選なし)10月の本大会はどっかで見たような4日連続である。恐ろしいことに23シーズンの日程では、全クラ→国体→全社が1か月の間に立て続けに開催される。都府県・道ブロックリーグ以下所属チームに限るが、これら全てに出場するチームが現れる可能性は理論上ありえるのだ。そういう日程が生み出すドラマもあるが、これを機会にあり方を検討するべきである◆ひとまず自分が考えたのは、地域CLを「各地域のトップリーグ(2部制の場合は1部のみ)の上位チームによる、JFL昇格を懸けた大会」として設定すること。そして全社と全クラを統合し、地域リーグ2部(ない地域は都府県・道ブロックリーグ)以下による“全国交流戦”に徹した新たな「社会人カップ〈仮〉」を設定すること。地域CLと全社の関連性を切り離し、両大会の目的をより明確にするとともに、柔軟な日程を組めるようにするのがメリットだ◆特に「社会人カップ〈仮〉」は表では天皇杯都道府県予選とかぶらないように設定してみたが、たとえば予選を天皇杯都道府県予選と兼ねる形にして、優勝したら天皇杯出場、準優勝以下で「社会人カップ〈仮〉」への参加資格のある最も勝ち進んだチームを地域代表決定戦へ、なんてことを考えてもいい。地域CLはJFLとの入替戦があるので自由度は落ちるが、それでも表の考え方(予選ラウンドを成人の日(1月第2月曜)を中心に土・月・水に→天皇杯シードがかかる準々決勝をその週の土or日に→準決勝&決勝は入替戦直前のタイミングで)の並びの間隔を再調整する余裕ならある◆その他、国スポの成年男子については、かつての全社のように“罰ゲーム”扱いされかねないので、五輪代表のU23のような年齢制限や出場試合数制限を設けて、出場機会の少ない選手の救済的な意味合いを持たせた方が良いだろう。また、天皇杯の1・2回戦はとても1日で終わらせられる試合数ではないので(1回戦48,2回戦32)表に書いた前後の週に分散して行う必要がある(と表を完成させてから気付いた)◆でき上がった日程表を見て最初に思ったのは「まぁ、やってできないことはないな」であった。ただしキツいはキツい。ACLに出場するチームなんて8月から11月までずっと週2試合だし、勝ち進めば2月からGWまで敗退しない限り週2試合ペースが続く。そしてウィンターブレイクにも天皇杯は食い込むし、4年に一度は1月中旬から2月中旬にかけてアジアカップがある。もちろんそうなりそうなところは2チーム体制にして回していくんだろうし、それに耐えられる選手やチームを作るために分配金の傾斜配分など行おうとしているのが現在のJリーグである。それにどこまで共感し、あるいは覚悟していくのか◆Jリーグの“秋春制”は結構いろいろなことを我々に突きつけてくるなぁと思う、2023年の年の瀬である。

上段が2023シーズンの試合日程、下段が2027-28シーズンのスケジュール感である。Jリーグ公式サイトで23シーズンの試合日程を抜き出すことから始め、JFLや地域(関東)リーグ、地域CL(地域サッカーチャンピオンズリーグ)や全社(全国社会人サッカー選手権)といったカップ戦などの日程を加えた表を作り、これをベースに27-28シーズンの各種大会の日程を想定していった。Jリーグが提示した「B'案」もチラ見しつつ結局はそれほど参考にもせず、仕事の合間にイラレと格闘すること数週間、なんとかここまででっち上げた◆なぜ移行初年度の26-27シーズンではなく27-28シーズンにしたかというと、移行期となる26年3〜5月に行う「特別大会」が“拡大版(グループリーグあり)”ルヴァンカップになる気がして、ならばルヴァンカップがシーズンの中に組み込まれる27-28シーズンの方が汎用的なスケジュール感を把握するのには適していると考えたからである◆まず世間的な関心事であろうJリーグの冬期の試合日程とミッドウィークの試合数増加についてだが、ウィンターブレイク(全く試合を行わない)を8週間、積雪地・寒冷地での試合開催が困難な期間(できる地域では行う)を16週間と想定した。23シーズンのJ3最終節(12/2)が八戸や盛岡、富山などで開催され、24シーズンのホーム開幕戦で最も遅いのが3/16or17(八戸・盛岡・秋田・山形・福島)であることを考えると前後1週ずつ短縮できるかもしれないが、汎用性を持たせるためそこまで追い込んではいない。積雪地・寒冷地のチームは17週(短縮できても15週)はホームゲームが開催できないことが分かる◆そして、23シーズンはJ2の3試合(GWは除く)のみだったミッドウィークのリーグ戦が、27-28シーズンはJ1が7試合、J2・J3が各6試合(GWは除く)設定される。意外と少ない感じもするが、ACLに出場するチーム(とその対戦相手)はもう少し増えて、表では空いているシーズン終盤のミッドウィークに試合がねじ込まれることになるだろう。早いと感じていた8月第2週の開幕も、こうやって日程を組んでみるとまぁまぁ妥当なんだなという感想に変わる◆ルヴァンカップは24シーズンの概要が発表されており、J全チームによる完全トーナメント制だが中盤にホーム&アウェイが入り、最大で10試合(前年比1試合減)となった。秋春制になったらこんなにはできない。全ラウンド1試合(最大6試合)にしてもやや強引にねじ込んだ感(それでもなお冬期にあふれてしまう)がある。ヤマザキビスケットが引き続き協賛してくれるのか心配になるレベルだ◆JFLは少し厄介で、Jリーグに合わせて移行することをすでに表明しており、Jリーグを目指すクラブチームも増えてはいるが、アマチュア登録選手の勤務や通学を考えるとミッドウィークの試合は天皇杯が精一杯だろう。さらに地域リーグとの入替戦を考慮するとあまり遅い時期まで試合を入れるのも適切ではない。そんなことを考えながら設定していったら、ウィンターブレイクは3週間に減り、積雪地・寒冷地のチームのホームゲームは前半12試合と終盤4試合に集中する形になってしまった。冬期の練習環境整備など、ある意味Jリーグ以上の支援が必要になる気がする◆さらにその下、地域リーグの日程はどうなるだろう。シーズン移行論議はまだ始まったばかりのようだが、全国リーグと異なり「冬期に全く試合ができない地域がある」ことは考慮しなければならない。該当する地域は11月末までにリーグ戦を(できれば昇降格の絡むポストシーズンも。北海道は現状を考えるとさらに1か月前倒しか)終わらせる必要があり、そこから逆算すると7月にリーグ戦開幕という“夏冬制”的な感じになる◆そしてJFLへの昇格を懸けた地域CLへとつながるのだが、これをはじめとする“社会人(地域)サッカーのカップ戦”が、実は4つ(も)ある。(1)地域CLと、その参加権を懸ける大会でもある(2)全社はマニアの間では有名だが、その他に(3)全クラ(全国クラブチームサッカー選手権)という都府県・道ブロックリーグ以下のクラブチーム(大学・高専・専門・自衛隊・自治体チームは参加不可)によるトーナメント戦(全社ばりの4日連続)があり、この予選がそこそこの数ある(23年埼玉県の場合県予選5試合(32チーム参加)→地域予選2試合)。さらに(4)国体(24年から国スポ(国民スポーツ大会)に改称)の成年男子サッカー競技も、都道府県単位の選抜編成と思いきや単独チームも多い(23年優勝は高知県=高知ユナイテッド)。通常は地域予選が8月中旬にあり(北海道は予選なし)10月の本大会はどっかで見たような4日連続である。恐ろしいことに23シーズンの日程では、全クラ→国体→全社が1か月の間に立て続けに開催される。都府県・道ブロックリーグ以下所属チームに限るが、これら全てに出場するチームが現れる可能性は理論上ありえるのだ。そういう日程が生み出すドラマもあるが、これを機会にあり方を検討するべきである◆ひとまず自分が考えたのは、地域CLを「各地域のトップリーグ(2部制の場合は1部のみ)の上位チームによる、JFL昇格を懸けた大会」として設定すること。そして全社と全クラを統合し、地域リーグ2部(ない地域は都府県・道ブロックリーグ)以下による“全国交流戦”に徹した新たな「社会人カップ〈仮〉」を設定すること。地域CLと全社の関連性を切り離し、両大会の目的をより明確にするとともに、柔軟な日程を組めるようにするのがメリットだ◆特に「社会人カップ〈仮〉」は表では天皇杯都道府県予選とかぶらないように設定してみたが、たとえば予選を天皇杯都道府県予選と兼ねる形にして、優勝したら天皇杯出場、準優勝以下で「社会人カップ〈仮〉」への参加資格のある最も勝ち進んだチームを地域代表決定戦へ、なんてことを考えてもいい。地域CLはJFLとの入替戦があるので自由度は落ちるが、それでも表の考え方(予選ラウンドを成人の日(1月第2月曜)を中心に土・月・水に→天皇杯シードがかかる準々決勝をその週の土or日に→準決勝&決勝は入替戦直前のタイミングで)の並びの間隔を再調整する余裕ならある◆その他、国スポの成年男子については、かつての全社のように“罰ゲーム”扱いされかねないので、五輪代表のU23のような年齢制限や出場試合数制限を設けて、出場機会の少ない選手の救済的な意味合いを持たせた方が良いだろう。また、天皇杯の1・2回戦はとても1日で終わらせられる試合数ではないので(1回戦48,2回戦32)表に書いた前後の週に分散して行う必要がある(と表を完成させてから気付いた)◆でき上がった日程表を見て最初に思ったのは「まぁ、やってできないことはないな」であった。ただしキツいはキツい。ACLに出場するチームなんて8月から11月までずっと週2試合だし、勝ち進めば2月からGWまで敗退しない限り週2試合ペースが続く。そしてウィンターブレイクにも天皇杯は食い込むし、4年に一度は1月中旬から2月中旬にかけてアジアカップがある。もちろんそうなりそうなところは2チーム体制にして回していくんだろうし、それに耐えられる選手やチームを作るために分配金の傾斜配分など行おうとしているのが現在のJリーグである。それにどこまで共感し、あるいは覚悟していくのか◆Jリーグの“秋春制”は結構いろいろなことを我々に突きつけてくるなぁと思う、2023年の年の瀬である。

嗚呼しらこばと、しらこばと(今更)

▼エアコンが故障して1週間が経った。最初の数日こそ涼しいくらいだったが今やすっかり夏の天気、修理屋とはニアミス続きで日程のメドも立たぬ中、帰宅して温度計の「29℃」だの「32℃」を見る度に(この室温でどーやって寝るんだよ)と呆然とする日々▼そこにあったんかいと思うような場所にあった7DIGITが示すエラーコードをググると「基盤不良の可能性」とか出てきたし「ナショナル」なんだから取り替えてくれよって感じはする。ちなみに当アパートは室外機を見る限り部屋ごとにメーカーがバラバラで、他は日立東芝ダイキンシャープパナソニックといった面々。三菱が来たら面白いけどアイリスオーヤマとかハイセンスだったら(う〜ん)となりそうだ▼最近は心がどよーんとしていることが多かった。主に屋外プールでの水着撮影会が中止に追い込まれた一件のせいである。手続き面だったりジェンダー・人権絡みだったり表現の自由や芸術からの観点だったり、いろんな角度から語れてしまう話題なので、いろんな人がいろんなことを言ってるのを眺めてるうちにすっかり疲れてしまった。偶然にも中止となる直前に問題の舞台となった場所へ赴いていたことも追い打ちをかけた▼撮影会なるものに足を運ぶようになって18年も経つ(それ以前にアイドル歌手のイベントでカメコしてたこともあったが)。AV女優のイベントから「撮影会」という存在を知り、まだ岩本町にあった頃のスターキャッツ(HPの残骸はまだある)に行ったのが最初だ。初めての個撮は松戸駅前のデザイナーズマンションの一室、あのときのモデルも高校生だった。ゼロ年代半ば、JKどころかJCの水着だってフツーに雑誌のグラビアページを飾ってた時代である▼手元のバックアップを見返すと、撮影会の主催者が年を追うごとに組織(法人)化されていることが読み取れる。事務所主催(これもかなり減ったが)以外で組織として残ってるのは江戸川橋の小さなスタジオから東京イチの撮影会&スタジオ経営企業になったフレッシュと水野あおいのマネージャーだった野間さんが立ち上げたいちごはうすくらいである。ヌード撮影会の風営法届出が必要になったこともあり、怪しい雰囲気満々の零細主催者は絶滅危惧種に近い…いや、今はファンティアでAVまがいの百合動画を自ら配信する時代か▼広義の風俗業でもある「撮影会」という“グレーゾーン”を漂い続けてきた自覚はある。世間と感覚がズレてしまってるのだろうなぁとは思う。ただ、撮る者・撮られる者にとってのそれは、傍から見れば拙いものであったとしても、意外と切実な“表現”の場かもしれない…という観点を持ってもらえたら、とも思う。

- そんなこんなでモヤモヤした気持ちを抱えながら「たまたまその日(平日)が休みだったから」という理由で行ってしまった柚乃花さんの個撮。何というか“救われた”ような気持ちになれました。事務所に掛け合ってもらって掲載許可もいただけて、ホントに感謝です。

お茶の淹れ方(丸粒麦茶編)

■1年半弱ぶりの投稿である。前回から変わったことと言えば7年使い倒したiMacをM1モデルに買い替えたこと(WWDCちょい前に注文して待ってる間に4万円以上値上げした)、レンズを2本新しくしたこと(35mmF2→33mmF1.4、50-230mmF4.5-6.4→18-300mmF3.5-6.3)、10年前にドンキで特価998円+税くらいで買った電気ケトルがとうとう故障してティファールに買い替えたこと(なぜか1色だけ値段が安かった)、派遣職場は転々としつつもギリギリ仕事にはありつけていること、座り仕事が増えすぎて膝が若干重くなってることくらいか(十分多い)■ここ1か月くらいでiPhone8Plusが満充電まで丸一日かかるようになってしまい、iOS17のサポート外にもなったし、さすがにこれも買い替えである。Androidに乗り換えたい気持ちもあるがアプリの移行やらOSのアップデートやらがヨドバシの店員に聞いても全く埒が明かないので結局はiPhone13miniあたりになるんだろう。やっぱりiPhoneの方がケース充実してるもん、ヨドバシAkibaのスマホアクセサリー売り場行ったら13miniのケースだけでXiaomiの全アクセサリの4倍くらいあったし■梅雨にも入り、そろそろ麦茶の季節である。年中麦茶は作ってるのだが、ここ2年くらい使ってるのがはくばくの丸粒麦茶だ。麦茶パックとしては高い部類に入るだろう。12袋入りで安いときでも198円+税くらい。それまで使ってた伊藤園の香り薫るむぎ茶は54袋入りで178円+税くらいで安いのはいいんだが使い切るまで1年かかる(冬場は週1ペースくらいになる)ので最後の方は賞味期限が気になってしょうがなかった。丸粒麦茶は冬場でも3か月くらいで使い切れるので安心感がある。少しクセというか「麦感」とでも言える独特の味わいがあり、そこらの安い麦茶パックとは違うぜ、という優越感も楽しめる■そんな丸粒麦茶だが、最近ある現象に悩んでいた。耐熱容器で冷ましているうちに“上下分離”のようになってしまうのだ。明らかに濃い部分が下に沈殿してるように見える。本来はヤカンで数分煮出すのが正しい作り方だがそんな調理器具は持ってないので、沸騰したての熱湯を麦茶パックを入れた耐熱容器に注いで数時間待ってから冷蔵庫に入れる(冬場ならぬるくなった辺りから飲み始めたりする)のだが、以前は意識してなかったムラが案外多いことに気付いたのである■さてどうするか。少し考えて出した案は「お湯の入れ方を変える」。熱湯をケトルから耐熱容器に注ぐとき、意識して麦茶パックに当てるようにしてみたのである。こうすることで茶葉(というか麦)に刺激を与え、煮出したときに近い感じになるのではないかと考えたのだ■はたして効果覿面(てきめん)であった。麦茶パックが沈んでしまうと若干の色ムラはできるが、それでも以前に比べればずっとマシなものになった。きちんと茶葉(というか麦)から成分が出ているということなんだろう。しょーもないことだが、自分が考えたこと立証されるのは楽しいなーと今更ながら思った次第である。

【再開記念】勝ちに来たK-Pop、見せに行くJ-Pop。そして、アジアンポップスの行方【下書きに残ってた】

※ブログの「下書き」を確認してたら出てきた、おそらく尻切れで放置してたであろう駄文を以下に放出します。おそらく2019年5月頃に書き始めていたものと思われます。その点をご了承の上ご覧ください。なお、リンク先が切れていた部分を削除しています。ご了承ください。

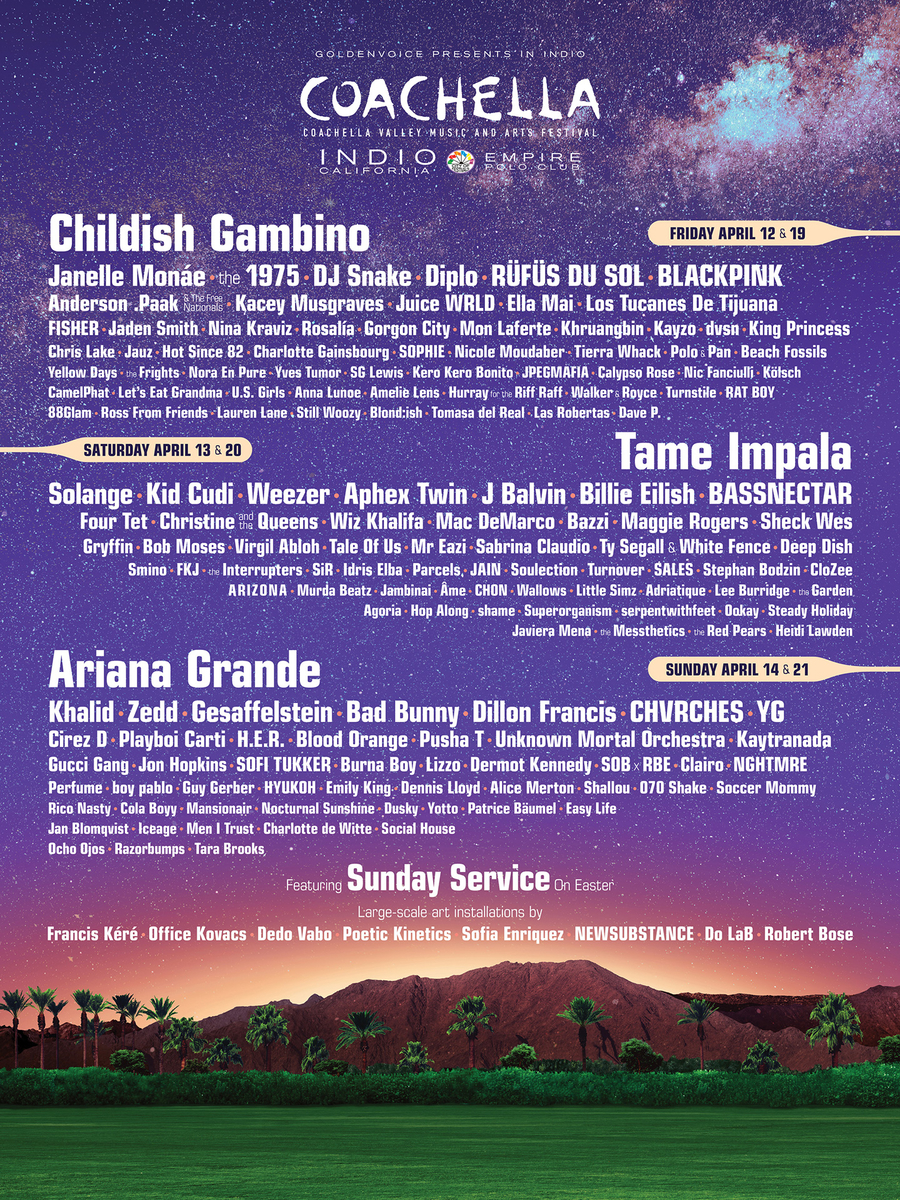

「コーチェラ(・フェスティバル)」と呼ばれる、音楽フェスがある。

欧米の音楽事情に詳しくないので初めて知ったのだが、毎年春にカリフォルニアの砂漠地帯で行われる大規模な音楽フェスで、今年で20回目を迎えたのだという。

その“コーチェラ”に出演したアジア人女性アーティストに関する記事が、音楽ファンの間で(ちょっと)物議を醸した。

Twitterでの反応は賛1:否3〜4くらいの印象を受けるが、K-Popに多少でも明るい人なら、このライター氏がいかに(日韓双方に)愛のない文章を書いているかが分かるだろう。ググってみても、変な批判記事しか書かない人として一定の認知を得ている印象だ。キーワードの散りばめ方が上手いのでサイト側としては広告収入を確保する上で重宝するのだろうし、コレきっかけで自分に2年弱ぶりでブログ書こうと思わせた効果はあるけど、ライター/ジャーナリストとしてはどうなのよ。

…という訳で自分なりに何か書いてやろうと思い立ち、いろいろググったりウィキったりしてる最中に、ある勘違いをしていたことに気がついた。

SUPER JUNIOR 슈퍼주니어 '쏘리 쏘리 (SORRY, SORRY)' MV

スーパージュニアの大ヒット曲「SORRY,SORRY」である。

「この曲から“K-Pop”は始まった」くらいの曲だと自分は思っているのだが、なぜか2008年の曲だと思っていたのである。

2009年だった。そういや少女時代の「Gee」とミュージックバンクの1位争いしたんだから2009年だ。台湾のバラエティ番組「我愛黑澀會」の父の日企画で黑澀會美眉(黑Girl)のメンバーの父親に「SORRY,SORRY」を踊らせるという企画をやったのも、台湾HIT FMの年間チャートで1位を獲ったのも調べ直したら2009年だった。なんで間違えて覚えていたのか…謎である。

我愛黑澀會 *20090810 pt.4/5 今晚為我尖叫吧! Mei爸 薰爸 大變身

2008年にこんなことやってる暇はない。アルバム出したんだから。イベント行ったもん(懐)

「SORRY,SORRY」の話に戻る。

この曲には以降のK-Popにつながる二つの大きな特徴がある。繰り返しのハングルの響きが印象的な歌詞と簡単な(ように見える)ポイントダンス(後にPSYが命名)である(日本だとKARA「ミスター」の“ヒップダンス”の方が分かりやすいかも)。どこまで意識して作ったのかは分からないが、言葉が分からなくても楽しめることの効果は大きく、そこに世界的なインターネットの普及が重なり、結果として日本以外のアジア諸国では大ヒットし、前述のようなバラエティのネタとして使われたり、ジャパンフェスティバル的なイベントでのダンスコンテストの出場者が披露したりした。近年は曲の傾向が異なっていたり、YouTubeやSNSの影響度が高くなったりしているので単純には当てはめられないし、もちろんその下地として「シュリ」「JSA」「冬のソナタ」などの映画・TVドラマの存在があったり「韓流」という言葉が生まれるきっかけとなったBaby V.O.Xの中国進出があったりもするのだが、この曲が現在の世界的なK-Popムーブメントの基礎となり、大げさに言えば韓国の政府や国民が海外を意識する一要素となったのである。お手本を持つ国は強い。

(あと、野望がある人がいる国も強い。JYPパク・ジニョン氏やSM Ent.イ・スマン氏、YG Ent.ヤン・ソンヒョク氏といった大手芸能事務所の創業者が海外進出への野望を持ち続けてきたこともまた、K-Popの海外進出へのモチベーションの一つとなったことは間違いない。よく言われる「エンタメ業界のビジネス規模が日本の数十分の1だから」という説は理由の一つではあるが全てでもない)

翻って日本は?と考えると、アニメやコスプレにせよアダルトビデオにせよ、昔も今もあまり海外への展開を意識していないようだ。文化の独自性を維持・醸成していくにはいいことだし、最近の“シティポップブーム”もその一つかもしれない。ただ、心配なことはある。総じて受け身である、ということだ。

今でこそ普通に行われている海外でのアニソン公演も、確か水木一郎氏だったと思うが、最初に南米の国に招待されたときは何が何だか分からないまま現地に赴き、あまりの歓迎ぶりに驚いたと言っていたのを憶えている。アダルトビデオで言えば夕樹舞子氏が初めて香港に招待されたときも、現地で待ち構えていた大量のファンに驚いたことを「トゥナイト2」で語っていたのを見たことがある。ただ、ともに20世紀の話。現在は情報を受信するにせよ発信するにせよ、ずっと容易かつ迅速に行えるようになったのだが、それを活かしているメジャーなアーティストは殆どいない。たまにいてもこの仕打ちだ(下記リンクは少し古い話なのでYouTubePremium日本導入で改善されていることを祈るが、もし改善されてたとしてもPremium限定だろう)。

若いのに意固地になってる人もいるし、それを支持するファンが思いのほか多いのは心配にさえなる。

俺とヤバTはCDを売る。時代錯誤なことくらいわかってるよ。でも俺らはCDを売る。 https://t.co/8dwiZFSJo8

— 岡崎体育 (@okazaki_taiiku) January 8, 2019

先日拝見したあるトークショーでもK-Popの日本展開におけるある障壁についての話があり愕然とした(オフレコ厳命なので詳細は伏せますが、国際的なルール違反の可能性もあるので表沙汰になったら結構な大事です)のだが、日本の音楽業界は音源からの直接的な収益にこだわりすぎて、勢い余って日本国内から(ハングルの)K-Popを遠ざけようとさえしている。世界市場でK-Popの後塵を拝していることを未だに理解していない(というか認めたくない)のだろう。もちろんファンには関係ない。今までどおり(世界の多くのK-Popファンと同じく)ネットで曲を聞き、情報を集め、楽しむだけである。

さて、話は(かなり)強引に冒頭のコーチェラに遡る。

BLACKPINKは金曜の2列目、Perfumeは日曜の5列目にラインナップされている(他に韓国のロックバンドHYUKOHがPerfumeと同列に、日本人Vo.野口オロノが所属するSuperorganismが土曜の7列目にある)。デビューして2年も経たないBLACKPINKがこのポジションにいて、どこまで受け入れられたのよと思ったら、こうである。

BLACKPINK FULL SET HIGHLIGHTS @ COACHELLA 2019

少しでも後方から撮られているファンカムを探してみたが、一番大きなステージにそれなりの客を集め、しかもそこそこシンガロングしてるレベルまで彼女たちの存在が浸透していることに驚かされる。リズムセクションがバンドセットなのも相まって、音楽フェスにふさわしい雰囲気を作り上げている。煮えたぎるレッドオーシャンに自ら首を突っ込み、死屍累々をかき分け成果を上げていく、これがK-Popの“姿勢”であるということを改めて感じた。では日本、Perfumeはどうか。こんな感じであった。

Perfume Live at SXSW | STORY (SXSW-MIX)

「コーチェラちゃうやん!」と思ったアナタ、仕方ないのです。肝心要の「Coachella Curated」で配信された映像は(少なくともYouTubeで検索した限りでは)発見できなかったから、たまたま引っかかった(似てる感じの)SXSWの画を持ってくるしかないのです。因みに実際の現場のファンカムだとこんな感じ。

Perfume - Story - Coachella 2019 Weekend 1

屋外の中規模の(それでも結構大きいが)ステージ。別の動画では強風でスクリーンが倒れそうになってスタッフが支えるようなシーンも発見したりでコンディションは万全でなかったとはいえ、分かりやすさに欠けたステージングであった感じがする。確かに「Rolling Stone」が評したように“レイヴ・パーティ”としては一級品だったとしても“テクノロジーを(現場で)見せる”という点においては消化不良だったように感じる。「Coachella Curated」で流れたリアルタイムエフェクトバリバリの映像群をもっと現場の観衆に届けることを考えないと。方向性はともかく、これくらいまでカジュアルにしないと内輪受けで終わってしまう。

付け加えると、Week1で生配信を行ったBLACKPINKがTwitterトレンドで世界1位を獲った一方、Perfumeが配信を行わなかったことは世界中のファンを失望させた。この辺りにも商機を逃さないK-Popとおっとり刀で構えるJ-Popの差が出てしまった。日本はまたしてもテクノロジーで勝って、ビジネスで負けるのだろうなと思わずにはいられなかった。

BLACKPINKとPerfume。同じ東アジアの女性トップアーティストが、ステージの大きさに差こそあれど、同じ音楽フェスにどのようなスタンスで参加したのか。

大げさに言えば、そこに日韓エンタメ関係者のスタンスの違いが出ている気がした。

YG Ent.とBLACKPINKはアジアツアーの勢いをそのままに、ネット上のファンダムを具体化し、バズらせ、ステイタスを得るためにコーチェラに乗り込んだ。

アミューズとPerfume(とライゾマティクス)はワールドツアーと過去の経験値に基づき、自分たちのやり方を見せる場所としてコーチェラに乗り込んだ。

それぞれに自分たちが評価してほしかった層からの評価は得られたように思う。ただ、それらがフラットに並べられたときに、どちらに具体的な効果がもたらされるかと言えば、答えは日本にとって悲観的にならざるを得ない。それを取りに行こうという実行力が足りないのが現在の日本のエンタメ、ひいては日本国そのものなのではないか。それくらいのことを考える。

…よし、やっとタイトルにたどり着いたぞ(汗)

(てか、2年半前はまぁまぁバランスできてるじゃん!)

たどり着いたついでに、もう少し。

ここ1ヶ月くらいはQ-Popなる音楽をよく聞いている。ざっくりと言ってしまえばカザフスタン版K-Popのことである。どこまで世界を視野に入れているかは分からないが、YouTubeチャンネルはやたらと充実している。24/7のストリーミングだってある。

カザフがGAKKUならベトナムはYEAH1。数年前は結構見てたなぁ…

シュリンクしていく業界の中で

…という訳で(縦書きできる以外これと言ったアドバンテージもなくダラダラ続いてたブログサービスが終了するので)恥ずかしながら戻ってまいりました(っても書いては消し書いては消しの繰り返しで残骸が一つ残ってるだけですが)。タイトルだけ移しましたが。「地に散りし言葉の礫」つまり「天声人語」の逆、天上ではなく地面からの言葉を紡ぐ、そんなイメージです。改めてよろしくお願いいたします。

─ ─ ─ ─ ─

ここ10年ほど、印刷会社や新聞社を派遣だの契約だので渡り歩いてきた。守秘義務とかあるので細かい話はできないが、もうすぐ四捨五入で60歳になるような身で職にありつけているのはラッキーだしありがたいこと。ただ、新聞にせよ印刷にせよシュリンクしている業界であることは否定のしようがない。

新聞社も印刷会社も共通しているのは、作者(記者)が書いたり描いたり撮ったりしたものが多くの人の手や目を経て印刷され流通し人の目に届くということである。その過程を横から眺めていると、そこにかかる時間や手間をもどかしく感じるときが少なからずある。たとえばネットで話題になった事象をキチンと検証して新聞記事にしたとしても、5日後くらいに「やーやー我こそはマスコミなりこれが真実でぇござい」とか名乗ったところでそのとき騒いでた連中はもう他の話題に移ってて誰からも相手にされないのがオチだ。ネットの話題の“消費期限”は遅くても翌々日の朝くらい。個人がSNSやらブログやらにアップするコンテンツにスピードでは絶対に勝てない。

印刷もクライアントとのやりとりが発生するのは当然として、大手だとどこのクライアントも最初から完パケのデータ一式を送ってくれない。もとから印刷会社で調整するのは色味くらいだから本紙校正1〜2回だけでいい筈なのだが、その手前での出力を求めすぎている感がある。やり取りが増えるとデータの差分が広がってクライアントから最終データを求められることも多い。この辺りは双方が調整したり妥協したりすることでかなり改善されると思うのだが…。零細になると完パケと称したデータが塗り足し皆無なので人力で足すとか表紙+本文全68ページをイラレ見開き34ファイルで入稿とかいう案件(全部インデザに貼りこんでPDF変換して印刷→納品)もあった。こんなん先方が要領分かってりゃ印刷通販でええやんと思ったが、それは言わない約束らしい。

こういうことを考えるのは、自分が名刺や写真集を印刷通販で発注した経験があるからだろう、とは思う。印刷通販は基本“完パケ一発勝負”の世界だから、ある程度は自分の環境を整える必要があるけど、そこさえクリアすれば自力でかなり追い込んだものが作れる。そして新聞の発行や(紙の)印刷物の製作は今や新聞社や印刷会社にとってメインの事業ではない。富士フイルムが銀塩フィルムから完全撤退しないように創業業態を事業全体から外すことはありえないが、重視されるようなものでもないので革新的な動きが起きるとも考えにくい。そういった中でいつまで“残存者利益”を拾っていけるのか。応用も効くようで効かないし環境も限られる。悩みを抱えながら働く日々が続く。

余談

実際に、同人(個人活動)の方が、商業より稼ぎ多くて、商業は宣伝、箔付けみたいな方も増えてきてますよね。聞いた話では「コミケ出すんで連載休みたい」ということもあるとか(編集側が、売上の差を見て、休載を受け入れたとか)。

— かっきい/ラジオをつくろう!C99 31日(金)東M05b (@kakkytweet) 2022年1月7日

今回のネタは↑からインスパイアされた部分が結構あって。「売上の差」は二桁違うとかいうツイートも見た気がしますが検索では見つからず(バズりすぎて消したかな?)。マスコミとか商業誌とかの“権威”めいたものが崩れてるんだなぁ、そういう中で自分はどうしたら生き残れる?的なことを考えてるうちにこんなんなりました。